针对创新药企出海需求暴涨的大环境,本团队撰写了《创新药企出海模式一:License-out协议核心条款及法律风控》,对目前最流行的License-out出海模式的交易核心条款和法律风控进行了详细阐述,且在其中提到我国创新药出海除License-out模式之外,还有以下三种模式:

(1)NewCo模式,这个模式是在License-out的基础上,增加了境内许可方在NewCo(通常是境外资本和MNC共同新设立的海外公司,作为被许可方)一定比例持股;

(2)创新药企自主出海模式,这一般仅适用于具有丰富海外市场化资源的国内大药企;

(3)创新药企整体出售模式,即创新药企股东把目标药企整体出售给跨国药企(MNC),融入MNC全球体系。

本文将重点讨论创新药领域最近新兴的NewCo出海模式,该模式为创新药企提供了新的融资和全球化开发机会,如恒瑞、康诺亚等公司近两年均已有成功的实践先例。后续我们还会继续撰文讨论创新药企自主出海及创新药企整体出售模式。

我国创新药企在考虑出海方式时,如果能够找到合适的境外被许可人(大部分情况下是MNC),以合理价格将优质研发管线的独占许可(license-out)授予对方,无疑是最理想的选择,就如我们在之前文章提到的三生制药60亿美元独占授权PD-1/VEGF双抗SSGJ-707全球权益(中国内地除外)给辉瑞的案例,引起市场的高度关注。但是,不可回避的是,不是所有的创新药企都能有如此好的商业机遇。很多时候创新药企可能会面临下面的实际商业情形:

(1)创新药企认为自己的研发管线前景良好,也希望在未来药品上市后多分一杯羹(除各类里程碑付款和特许权使用费之外,可能还希望获得资本性收益);

(2)该研发管线急需较大资金投入和人才加盟;

(3)暂时没有合适的MNC买家愿意给出理想的价格以获得管线的独占许可;

(4)有投资基金和MNC愿意通过设立海外新实体(NewCo)以较低的价格获得管线独占许可,也愿意给予创新药企(许可方)一定的NewCo股权作为对价和进一步激励,以期望未来就管线资产进行IPO或进一步出售。

而NewCo模式的诞生主要就是为了匹配和协调创新药企、投资基金和MNC的上述共同商业需求。在NewCo模式中,创新药企获得传统的License-out中的首付款、里程碑付款和特许权使用费(尽管价格总体较低),而且还获得NewCo一定比例股权;而对于投资资金/MNC而言,其将投入资本和人才,并以较低对价获得目标管线的独占许可权从而进行后续研发和商业化。一旦未来药品上市销售、NewCo实现IPO或者股权/管线成功出售,许可方、投资基金和MNC都将获得良好的投资回报。

然而,构建一个成功的NewCo交易绝非易事。其核心挑战在于设计一个平衡各方利益、明确权责分配且符合监管要求的复杂法律与治理架构。这涉及股权结构、股东权利安排、公司治理机制、未来退出路径规划等一系列关键法律与商业条款。本文将从中国创新药企许可方(简称许可方)的角度,深入剖析NewCo模式的核心法律架构和协议条款设计要点,以期能为NewCo实践提供有益参考。

一、创新药出海NewCo模式的通常定义及法律架构

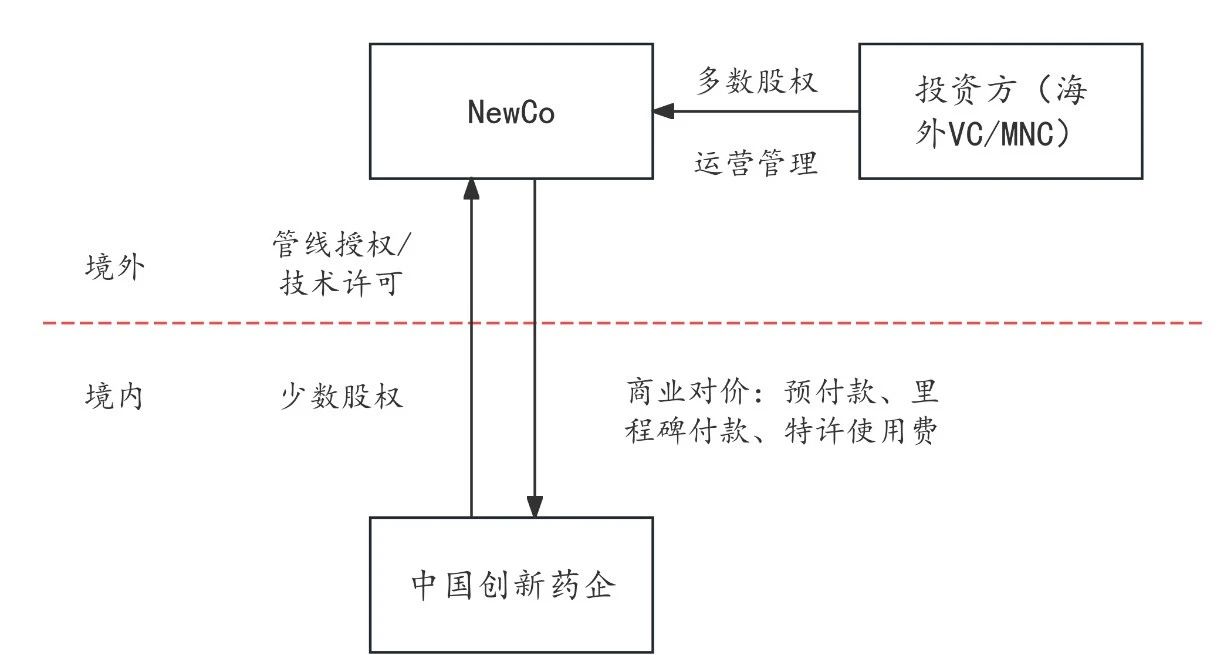

NewCo模式,顾名思义,是指在境外注册的“新公司”(a Newly Created Company)。其核心商业架构通常为:由海外投资基金、MNC药企和中国创新药企联合在海外成立一家新公司(NewCo),在此架构中,投资基金和MNC主要负责投入资金并组建专业运营团队,而中国创新药企则将其创新药品的海外权益以独占许可的方式授权给NewCo。作为对价,中国创新药企不仅能获得常规的首付款、里程碑付款、特许权使用费等现金回报,还将获得NewCo的部分股权,未来可通过NewCo上市或被并购实现股权退出。[1]

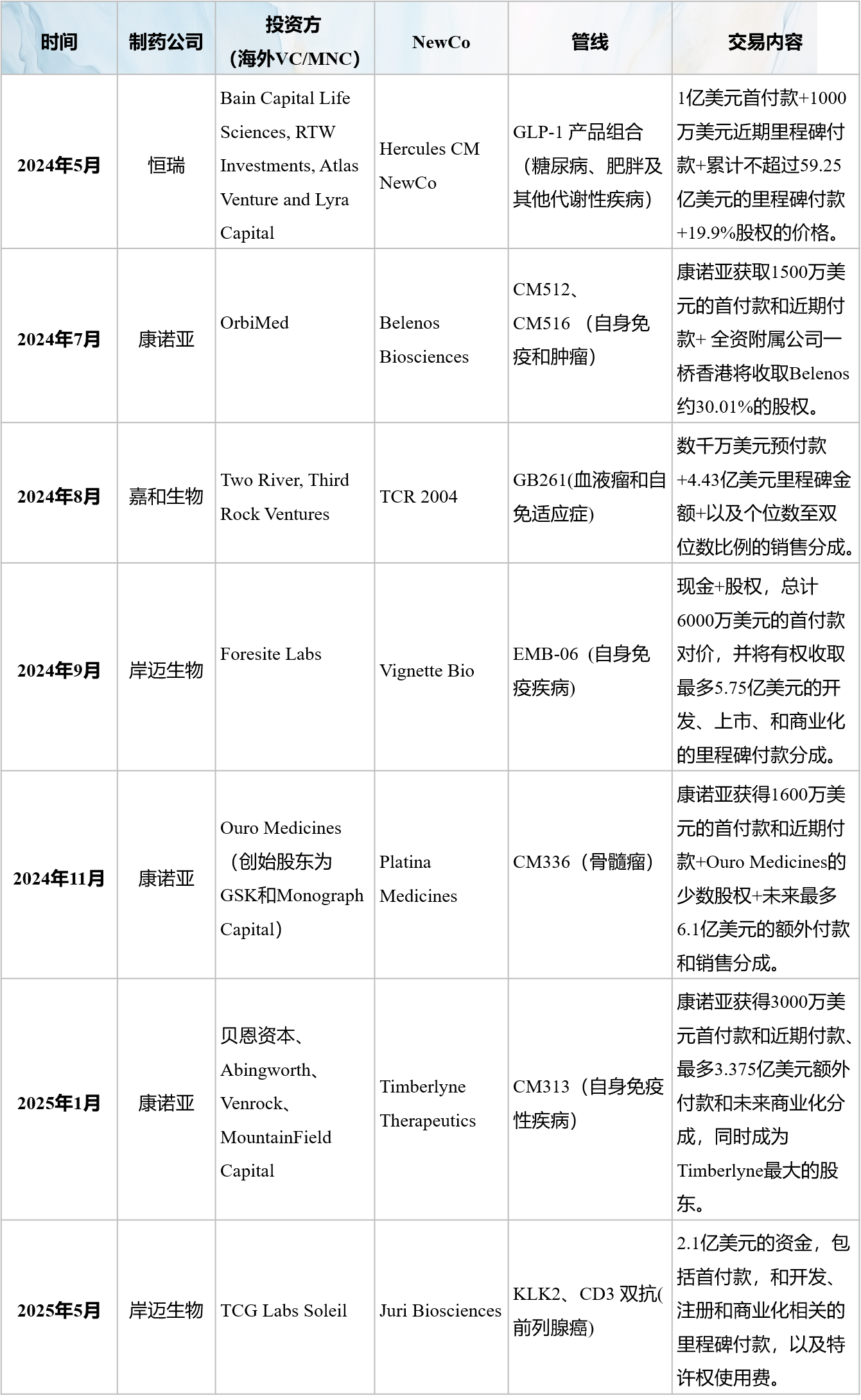

在中国药企“走向全球”的背景下,NewCo模式近年来获得了广泛关注。下表简要统计了2024年以来的重点NewCo交易案例,恒瑞、康诺亚、嘉和生物、岸迈生物等企业均已参与其中并有相关实践案例[2]:

NewCo涉及到三方主体的法律关系,中国创新药企将其拥有的药物管线或技术以独家许可的方式授权给NewCo,并获得NewCo的股权(一般是少数股)和各类许可费用,海外投资方(投资基金和MNC)向NewCo提供资金和人才,并参与NewCo的运营管理。NewCo公司获得授权方的管线/技术,并负责后续的研发、临床试验、注册和商业化活动。NewCo模式通常的法律关系结构图如下:

二、NewCo模式的优势与挑战

不同的创新药出海模式在资金需求紧急度、商业对价安排、对产品的控制力、对产品未来预期以及法律风控把握等方面存在显著差异。创新药企需要综合评估自身的管线特点、资金需求、战略目标以及风险承受能力,选择最适合自身发展的出海路径。相比其他出海模式,NewCo模式具有以下明显优点:

1. 交易主体多元化:NewCo模式中境内创新药许可方的交易对象更广,包含海外投资基金及其他联合投资者(如MNC),且外部投资者的综合持股比例一般会超过50%[3]。多种投资人渠道和资源可以对交易标的管线的未来发展注入急需的资金、人才和商业化渠道等战略资源;

2. 商业回报灵活性:许可方不仅能通过对NewCo的许可获得首付款、里程碑付款和特许权使用费等现金对价(尽管金额可能相对偏低),还能通过NewCo股权升值、并购或IPO等方式获得资本性溢价回报;

3. 交易门槛较低:由于NewCo模式中总许可费用,特别是首付款,通常相对于传统的MNC独占型License-out要低很多,因此许可方更容易找到合适的交易对家;

4. 保留决策参与权:许可方因为在NewCo中持有一定比例股权,因此理论上可以保持对NewCo经营管理和决策上的特定话语权(视具体项目而定,也有许可方完全不参与NewCo经营管理的);

5. 提升全球影响力:许可方可以通过对交易标的管线引入国际化的股权结构和管理团队,提升自身的全球品牌影响力,并且降低潜在的地缘政治和监管风险。

值得注意的是,虽然NewCo模式具有诸多优势,但也伴随着一系列潜在的商业缺点和法律风险,并非适合所有创新药企和BD交易项目,具体如下:

1. 资产门槛要求高:NewCo模式需要许可标的为特定类型的高潜力“资产”,适合承载那些具有突破性潜力的早期技术、创新药物管线或独特技术平台[4]。这些资产通常能解决未被满足的医疗需求,或代表未来发展方向。投资基金之所以愿意投入NewCo,看重的是其未来巨大的增长空间和价值实现潜力,从而具有较大实现IPO或者股权/资产出售的可能性;

2. 估值容易分歧:许可方和投资基金还可能在估值上产生较大分歧。许可方可能认为其创新资产价值更高,而投资基金作为财务型投资人则会从风险和回报的角度对交易管线给出更保守的估值(特别是相对于MNC能够给出的战略性license-out对价,投资基金给出的价格通常会比较低),这可能导致交易对价(尤其是首付款)显著低于License-out模式;

3. 现金首付款较低:由于许可方将获得NewCo股权作为对价,因此相对于License-out或资产剥离给MNC的模式,许可方能够收到的现金首付款就更低,许可方短期内可能难以通过NewCo模式获得急需的大量运营资金;

4. 管线控制力弱化:由于NewCo未来的经营运作管理主要掌握在投资基金和MNC手上,如果他们决定让NewCo引入其他研发管线,或者降低对许可方授权管线的开发优先级,许可方可能难以有效干预;

5. 股权稀释风险:许可方在NewCo的股权和话语权存在被摊薄稀释的法律风险,尤其实在后续融资或股权结构调整中;

6. 长期发展不确定:剥离核心研发管线虽然短期可以获得一定运营资金,但是长期可能对境内创新药许可方(特别是中小型许可方)未来发展不利,不排除可能对其自身公司的总体估值带来负面影响;

7. 跨境合规复杂性:NewCo模式还存在许可方境外投资的审批程序和要求,如果许可方对外汇款,还需要符合外汇管理合规要求;相对而言,License-out模式下许可方几乎没有这类审批和合规顾虑。

最后,值得注意的是,NewCo模式中,境外交易对象的性质,究竟是投资基金为主还是MNC为主,也可能对交易管线的估值产生影响。财务型的投资基金更看重财务上的低成本和未来的快速变现,因此倾向于压低价格。相比之下,MNC在寻求交易时,除了财务回报考量,其动机往往更为多元——它们通常会锁定与其核心战略高度契合的资产,用以填补自身研发管线缺口,并最终拓展市场覆盖以实现患者可及性目标,因此MNC为主的NewCo,交易价格的灵活性可能更高一些。

三、NewCo模式与License-out模式的法律框架的对比

如前所述,NewCo出海模式是对License-out出海模式的变形和改进,主要是为了促成尚不完全满足License-out模式的药品许可交易。NewCo模式保留了License-out交易的核心要素,即许可协议。在此基础之上,NewCo模式又在交易架构(请参考本文第一节的交易架构图)、交易对价、控制权以及终止后果做了诸多修改和变异。以下是我们从许可方角度,对两种法律框架的主要不同之处进行的分析:

(一)交易法律架构的不同

相比于传统的License-out模式,NewCo模式最大的不同是增加了许可方在境外NewCo的持股,这个持股通常是少数股份(比如常见的持有20%股权)。这也导致了一系列的不同,比如交易对价、治理结构、退出权安排等等。另外,在NewCo模式下,许可方还必须要考虑中国企业境外投资(ODI)和外汇管理合规等重要问题。

(二)对价和回报的方式不同

License-out模式的对价是以现金流导向:通常包括首付款、里程碑付款和特许权使用费(一般基于净销售额),一般来说风险较低,且回报是可预测的(且一般有对价上限)。而NewCo模式则是以许可对价与股权增值为导向:许可方可以获得通常的许可对价(通常价格比正常的License-out低不少),但更重要的是,许可方获得NewCo股权,其最终回报则更大程度上依赖于NewCo未来的成功(比如产品商业化成功、公司IPO成功、溢价出售股权或管线资产等),具有一定的高风险高回报特点。

(三)决策参与权不同

在传统的License-out交易中,双方通常按照许可协议的约定设立联合指导委员会(Joint Steering Committee, JSC),负责监督和审查被许可区域内产品的开发与商业化进程,并协调双方在许可协议下的活动。JSC本质上是一种基于合同约定的监督机制,其权力完全来源于许可协议的条款,与股权无关。此外,许可协议普遍要求被许可方履行“商业上的合理努力”(Reasonable Commercial Efforts)义务,以积极推动被许可产品的研发和商业化。若被许可方未能履行此项义务,则可能触发违约责任及相应的法律救济。

相较之下,在NewCo模式下,除了上述许可协议在JSC中赋予的权利,许可方作为NewCo股东还享有公司层面的决策参与权。在股东会层面,许可方依据持股比例行使投票权,参与决定公司重大事项,包括:董事会选举、融资、并购、清算、年度预算及审计报告的批准等。同时,可通过股东协议设定对特定事项(如资产出售、增发股份)的保护性否决权。在董事会层面(达到特定持股比例时),许可方可能还有权委派董事,从而直接参与公司整体战略决策(其范围不限于授权产品本身),例如:CEO任命、高管薪酬制定、研发管线优先级排序以及业务拓展规划等。 NewCo模式为许可方提供了通过董事会直接影响公司整体运营的机会,潜在可以实现许可方与NewCo更深层次的利益绑定和战略协同。

(四)退出机制的不同

在License-out模式下,退出主要依赖于许可协议本身预设的机制。最直接的方式是协议期限到期,权利义务自然终止。更为主动的退出则需要在许可协议中明确赋予双方的终止权。常见的许可方终止条款包括:被许可方未能如期支付首付款或关键里程碑款项;发生了重大违约行为(如严重偏离约定的研发或商业化路线图)且在合同约定的宽限期内无法纠正;或是被许可方发生清算、资不抵债、被接管等情况。一旦终止发生,被许可方在特定条件下(特别是未能按期足额支付许可费),必须将许可标的授权归还给许可方。总体而言,License-out中许可方的退出路径相对清晰、直接,核心围绕着合同权利的主动终止与核心资产的确定性回收,可控性较强。

反观NewCo模式,许可方作为NewCo股东的身份使其退出变得更为复杂冗长。如果许可方在特定情况下必须行使许可协议下的终止权,它还必须考虑其在NewCo股权的处理问题,这会使得其终止许可协议的决定面临更大挑战和不确定性。如果排除终止许可协议的因素,则许可方退出NewCo的主要途径包括:IPO/SPAC上市、公司股权/研发管线出售以及NewCo清算。然而,许可方从NewCo的完全退出往往耗时较长。更关键的是,整个退出过程将被NewCo股权认购协议、股东协议和其他股东的决策紧紧束缚,通常涉及优先购买权、拖售权、跟售权等等条款的处理。最后,退出收益的高低取决于NewCo的整体估值,这远非单一授权产品的成败所能决定,而是公司全管线进展、管理团队、市场行情、后续融资估值等众多因素作用的结果,其不确定性远超License-out模式下基于合同的付款或资产回收,甚至也不排除许可方可能出现投资亏损的情况。

四、NewCo模式的交易文件及核心条款

NewCo模式融合了资产交易和权益交易的特点[5],其中的交易文件和核心条款设计需要高度的专业性和精细化,以平衡各方利益、降低法律风险,并为NewCo的未来发展奠定坚实基础。本文接下来重点分析一下NewCo模式的交易文件及核心条款。

(一)与NewCo设立和运营相关的交易文件

NewCo一般设立为一家境外企业,其设立和运营文件一般包括:股权认购协议、股东协议、公司章程。股权认购协议将约定投资者对NewCo进行股权投资的条款,包括认购股份数量、价格、支付方式、交割条件等。股东协议明确NewCo股东之间的权利义务关系、治理结构、董事会组成、重大事项决策机制、股权转让限制、反稀释保护、退出机制等。公司章程则为NewCo的根本性文件,规定公司的组织结构、运营规则,基本内容与股东协议协调一致。

许可方在与境外投资者签订股权认购协议、股东协议时,需要高度关注自身的权益保护。下面我们从许可方角度对该等交易文件的核心条款进行分析:

1.交易结构与股本结构

NewCo的设立地点、法律形式、各方持股比例、是否存在多轮融资计划以及不同类别股份的权利(如优先股、普通股)等都至关重要。这直接影响NewCo的治理、融资便利性和税务安排。例如,美国特拉华州因其灵活的公司法和投资者保护机制常被选择作为NewCo的设立地。恒瑞与美国Hercules公司的合作就是一个典型案例。

2.表决权与决策影响力

在已公布的NewCo交易中,许可方一般拥有NewCo的少数股权。作为NewCo的非控股股东,许可方应争取在NewCo董事会中拥有一定的席位,即使无法获得多数席位或者任何董事席位,也要确保其声音被听到(最低应有权派遣董事会观察员),以保障其对许可产品后续开发和商业化的必要影响力和知情权。同时,努力争取非控股股东对特定事项的否决权(Veto Rights)也至关重要,例如:修改公司章程、增发新股、进行重大资产出售/收购、改变主营业务、高管任命或解雇、重大债务、公司上市等事项,必须获得许可方的同意才能通过。这些权利的争取无疑是交易文件谈判中的难点。

3.后续融资与反稀释安排

除初始投资外,NewCo的持续研发和商业化需要大量资金,交易文件通常会约定未来融资计划、各股东参与后续融资的权利以及未能参与后续融资时的股权稀释条款。反稀释条款旨在保护许可方在NewCo未来融资轮次中,其持股比例或股权价值不因新股发行而被过度稀释。NewCo作为初创公司,通常需要多轮融资来支持研发和商业化。每次新股发行都会导致现有股东持股比例下降,除非现有股东按比例追加投资。如果新股发行价格低于许可方原始认购价,则不仅比例稀释,股权价值也会受损。最常见的反稀释保护便是优先认购权。当NewCo需要发行新股时,许可方有权按照其现有持股比例优先认购这些新股,从而保持其持股比例不被稀释。

4.许可方优先权和退出机制

通常在股东协议中约定优先权和退出机制,包括但不限于股权回购条款、优先清算权、优先分红权、拖售权、跟售权、上市、并购、股权转让、股权回购、清算程序等等。

- 股权回购权:回购权是非常重要的条款,允许许可方在特定情况下,要求NewCo或其主要股东回购许可方持有的股份。常见的触发条件包括业绩不达标、核心知识产权被无效、控制权变更、对赌失败等等。在NewCo模式中,如果许可方选择终止许可协议,我们认为在此情况下,许可方也应争取享有要求NewCo或其主要股东回购许可方持有股份的权利。

- 拖售权、跟售权:拖售权允许NewCo的多数股东(例如,当投资者获得对NewCo的绝对控制权后)在获得第三方购买NewCo全部或大部分股权的要约时,有权强制包括许可方在内的少数股东按照相同价格和条款出售其股份。从许可方的角度看,拖售权是一种义务,可能会被迫退出一个可能并不想退出的项目。因此,许可方在谈判时应关注,尽量争取在满足一定估值或项目里程碑后才能触发拖售,避免管线早期被“贱卖”。而跟售权则是少数股东的保护机制。它确保在主要股东享受流动性时,少数股东也有机会一同退出,避免NewCo在控制权变更后,许可方被“甩”在一家可能被新买家改变战略的公司中。许可方应积极争取此项权利,以获得公平退出的机会。

(二)许可方与NewCo之间的许可协议

NewCo模式下,许可方和NewCo必然会签订许可协议,对特定技术、产品管线或知识产权如何进行后续开发和商业化进行约定。该协议将明确授权范围(独占/非独占、地域、期限、用途)、许可对价(首付款、里程碑付款、销售分成等)、知识产权归属和改进、违约责任、终止条款等。对于许可协议的条款要点解析,请参考本团队撰写的《创新药企出海模式一:License-out协议核心条款及法律风控》。

在NewCo模式下,许可方还要重点考虑在许可协议中加入一些和许可方在NewCo中股东权利关联的特殊条款,比如许可方在NewCo的股东权利如果遭受其他投资人的根本性侵犯,是否有权选择终止许可协议或寻求特别约定的经济补偿等等。

五、NewCo模式在中国法下的特殊合规考虑

NewCo模式,尤其是在中国药企出海背景下,涉及中国境内主体向境外新设公司授权先进技术并获得NewCo股权的复杂交易,未来还会涉及NewCo的IPO、并购或其他资本运作。因此,在实践中许可方需要充分考虑中国法下的多方面合规要求,包括但不限于以下特殊合规要求:

- 境外投资备案/核准(ODI):根据中国《境外投资管理办法》及相关规定,中国境内企业进行境外投资,无论以何种形式(包括新设境外公司、股权投资等),均需要履行境外投资备案或核准程序。医药行业的境外投资通常不属于敏感行业,但具体金额可能触发核准要求。未依法办理境外投资备案/核准,可能面临行政处罚,甚至影响后续股权收益的汇回。境内个人一般情况下不能进行个人境外投资。但是,若境内个人拟直接或间接持有NewCo股权(具有IPO计划),且NewCo有返程投资国内,则境内个人需要依照国家外汇管理局37号文《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》进行外汇登记。

- 外汇管理合规:许可方境外投资将会涉及跨境资金流动,这方面需严格遵守中国的外汇管理规定。NewCo模式下,如果中国药企需要向NewCo注入资金(比如用于认购股权),或NewCo在后续运营中需要从境内获得资金支持,均需符合外汇管理的规定。未来NewCo产生的如分红、股权转让收益等收益汇回中国境内,也需符合外汇管理规定。

- 上市公司合规:如果许可方是我国上市公司,NewCo模式还会涉及上市公司的信息披露、关联交易等合规要求。上市公司参与NewCo模式,根据交易金额、交易性质(如构成重大资产重组、关联交易)等,可能触发信息披露义务,需及时、准确、完整地披露相关信息。如果NewCo与上市公司构成关联方,NewCo与上市公司之间的交易(如许可协议、服务协议)构成关联交易,需履行相应的审批程序。

- 其它合规要求:其他的中国法合规要求还可能包括数据出境、个人信息保护、人类遗传资源出境、反垄断申报等要求,这些和License-out协议条款惯常的要求基本一致,我们不再详细阐述。

六、典型NewCo模式案例分析

(一)恒瑞与Hercules

恒瑞医药在2024年5月将其GLP-1产品组合有偿许可给美国Hercules公司,被视为中国创新药企以NewCo模式出海的标志性案例。此次合作不仅为恒瑞带来了可观的潜在收益,也彰显了国际资本对中国创新药研发能力的认可。

此次交易的产品为恒瑞的GLP-1产品组合,是恒瑞医药自主研发的针对糖尿病、肥胖及其它代谢性疾病的创新药。恒瑞将GLP-1产品组合除大中华区以外的全球范围内开发、生产和商业化GLP-1产品组合的独家权利许可给Hercules公司。恒瑞获得的首付款、里程碑付款和销售提成包括:

(1)首付款和近期里程碑总计1.1亿美元;

(2)累计不超过2亿美元的临床开发及监管里程碑款;

(3)累计不超过57.25亿美元的销售里程碑款;

(4)实际年净销售额低个位数至低两位数比例的销售提成。

除了获得传统的License-out收益外,恒瑞还将获得NewCo公司19.9%的股权[6]。这意味着恒瑞不仅能从管线授权中获得短期现金流,还能分享NewCo公司未来可能实现独立IPO或被大型药企并购后的股权增值收益。

本次交易达成后,贝恩资本生命科学基金在Hercules的股权占比39.4%,RTW资本的股权占比19.3%,Atlas Ventures的股权占比8.8%,希诺投资的股权占比2.6%,恒瑞股权占比19.9%。同时预留ESOP股权占比10%。这使得管线获得更充足的资金支持和更专业的国际化管理团队,提高研发和商业化的效率。

在运营管理方面,恒瑞医药不参与美国Hercules公司的财务和经营决策,在NewCo的日常运营、人员管理、具体投资方向等方面拥有较小的直接影响力。这种“放手”允许Hercules在国际资本的专业主导下,以更灵活、更快速的方式进行决策,并充分利用其在海外市场运作、临床开发和商业化方面的经验。对于恒瑞来说,这大大减轻了海外运营的负担和风险,能更专注于其国内业务和研发管线。

尽管恒瑞不参与日常经营,但通过在联合指导委员会(JSC)中指派3名代表,能与Hercules公司共同协调GLP-1产品在全球范围内的开发和商业化,这确保了恒瑞在产品管线的战略层面上仍然拥有重要的发言权和影响力。

(二)康诺亚与Belenos

2024年7月,康诺亚宣布将双特异性抗体CM512和CM536除大中华区外全球权益授权给Belenos Biosciences。根据协议,康诺亚将收到1500万美元预付款、1.7亿美元里程碑金额,以及特定比例的销售分成。Belenos由医疗专业基金OrbiMed控股,持股比例50.26%,康诺亚全资附属公司一桥香港持股30.01%,康诺亚董事长陈博加入Belenos的董事会[7]。基于有限的公开资料,无法得知Belenos的股权架构和运营管理安排。但通过陈博加入董事会可推测,康诺亚的此次出海非单纯的财务投资,而可能是希望深度参与NewCo实际经营管理。

小结

总而言之,NewCo模式相比常见的License-out出海模式有其独特的优势和适用性,有潜力可以更广泛地满足创新药企的出海需要,因此近两年成为药品技术交易市场的热点商业模式。当然,中国创新药企是否选择NewCo模式出海,还是选择其他的业务出海模式,并没有放之四海而皆准的答案,关键在于自身情况与NewCo模式的匹配度。由于是在境外设立NewCo,一般全套交易文件都是以英文起草,因此许可方在聘请外部律师时需要重点考虑外部律师团队是否具有精湛的英文合同起草和审阅能力、是否有大型国际律所的实际工作经验、是否精通生命科学行业特点、是否有擅长医药知识产权保护的核心团队成员等等。在全球创新药BD市场深度融合的背景下,我们期待未来有更多的中国创新药企在国际舞台上大放光彩,为中国创新药走向世界贡献自己的力量。

注释:

[1]除NewCo模式之外,还有一种反向NewCo,即国外药企作为许可方与投资基金合作,在中国建立NewCo,将海外创新药品输入国内。比如2025年于港股上市的维昇药业就是典型的反向NewCo模式,其所有在研产品均从控股股东Ascendis Pharma引进,且销售区域仅限于中国。见医药经济报:《66倍超额认购,反向NewCo成中国创新药“第三种生路”?》。鉴于篇幅,我们在本文不进一步讨论反向NewCo的业务模式。

[2]华夏时报:《爆火的NewCo交易背后,是对资金嗷嗷待哺的在研管线》https://www.chinatimes.net.cn/article/141867.html

[3]《中国药企出海新途径:NewCo模式的得与失》https://xueqiu.com/4779222867/330414856

[4]医药经济报:《NewCo模式热议下,创新药企“出海”背后的选择与坚持》https://www.phirda.com/artilce_37272.html

[5]Drugdu:《A Global Breakthrough Battle for Chinese Innovative Drugs》http://media.drugdu.com/latestinformation/behind-the-outbreak-of-newco-deals-a-global-breakthrough-battle-for-chinese-innovative-drugs.html

[6]上海证券交易所:《江苏恒瑞医药股份有限公司关于签署授权许可协议暨对外投资的公告》 https://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/600276_20240517_URE4.pdf

[7]香港证券交易所:康诺亚生物医药科技有限公司—《自願性公告有關CM336的獨家許可協議》https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1117/2024111700006_c.pdf?code=02162

原标题:观点 | 创新药企出海模式之二:NewCo模式的法律架构及核心交易文件

(来源:金诚同达,作者:蔡军祥、孙一、杨颖、董雨昕、周欣越、邝晓琦)

声明:以上文章仅代表作者本人观点,不代表北京金诚同达律师事务所或其律师出具的任何形式之法律意见或建议。